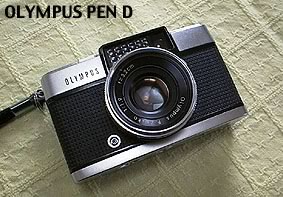

| ●OLYMPUSのハーフカメラPEN。その中でも上級指向のDシリーズの最初、PEN Dを紹介します。 |

|

|

| ●2001年12月、OLYMPUS-PENを入手した。いつものようにOLYMPUS-PEN GALLERYのWebマスターShinさんに調べていただいたら、1963年2月生まれだということがわかった。僕と同い歳である。学年で言えばひとつ上だ。…ってPEN

Dに学年という概念は通用しないようにも思うけど(^ε^;)。 これはわざわざ神戸まで出かけて購入したのだ。「モノクローム・マジック」のAIさんに教えていただいたJR神戸駅近くの[マツミヤカメラ]という店である。ここはカメラ好きにはたまらない店だなぁ。値段も大阪よりは少し安い気がする。 |

|

|

●ストロボシューがないPEN Dはトップカバーに“PEN D”ネームがエンボスになっているのがかっこいい。これはPEN

EEなどでも同様だ。 |

|

●PEN(スタンダード)シリーズと同様の底蓋背面付き引き下ろし式だ。 後のPEN D2やD3も底蓋背面付き引き下ろし式だが、電池が底部に入るはずなのでどうなっているのか、僕は所有していないからわからない。 |

|

●背面は他のPENと同様だがとてもスッキリしているような印象だ。それはストロボシューがないためトップがフラットになっているためだろう。 |

|

●レンズはF.Zuiko 32mm F1.9、4群6枚で直進ヘリコイド。0.8m〜無限、ピントはレバーで動かす目測式。同じPENでも一眼レフのPEN Fをのぞけば1/500のシャッタースピードを持つのはこのPEN Dシリーズだけである。 F1.9という明るい大口径のレンズといいこのスペックはハイアマチュアを狙ったカメラであったことがわかる。 |

|

●考えてみるとEE機構を備えているわけではないのだから、PEN SにVCメーターを載っけて使うのと大差はないはずである。しかし、この F1.9というレンズをどうしても使ってみたかった。 |

|

●1.2mと3mにクリックストップがある。 絞り優先の場合は逆で絞りを決めてからシャッター速度リングを回してEV値窓に露出計から読みとったEV値を表示させる。すると適切なシャッター速度が選ばれるというわけだ。 |

|

●露出計のメーターはセレン光電池で、いわゆる太陽電池と呼ばれるものである。つまり乾電池は必要ないのだ。 メーターのEV値は7〜17までの範囲が測定できる。 この数字をどう使うかは撮影者が自由に選択できる。絞りとシャッター速度の組み合わせは何通りかある。PEN Dはレンズが明るいので選択範囲も広がるのがうれしい。 |

|

●露出計を登載しているので、ファインダーはPEN(スタンダード)シリーズほど凝ったものではないが、明るく見やすい0.5倍。内側の3つの印は近距離補正用だ。 |

|

●同じセレン光電池式の露出計を積んでいるPEN

EEシリーズは受光窓をレンズの周りに“サークルアイ”に配置している。しかしPEN Dはファインダーの横だ。 これはPEN Dのレンズが大きいためにレンズ周りにスペースをとれないのと、PEN EEの場合は露出計の値を読みとるのではなくEE機構を動かすためのメカに送る必要があるのでレンズ周りに配置する必然性があったと思われる。 |

|

●シャッターボタンは長方形でPENではおなじみのものだが、PEN(スタンダードシリーズ)と比べると長辺が短い。そしてレリーズ穴が中央側にある。(PEN(スタンダードシリーズ)は外側) フィルムカウンターはPEN(スタンダードシリーズ)と同様の逆算式。フィルムを入れて空送りを2〜3枚分してから、自分で、24枚撮りフィルムなら針を48に合わせる。撮影し巻き上げるごとに指針の差す位置が減っていく仕掛けだ。巻き上げと同時に文字盤も回転するので慣れないうちはカウンターが壊れたかと思うのもおなじみ。 |

|

●実は買ってすぐフィルムを入れてJR神戸駅周辺からスナップを始めたのだが、電車に乗ってから気づいたことがある。カウンターの表示が減っていかないのだ。 |

|

●PEN Sほか、散々PENはバラしているので、トップカバー周辺なら特に難しいことはない。 |

|

■文・写真:うずらまん/March.2002/May.2002加筆 |

|

Produced by UZURAman

(p)&(c)1999-2006 UZURAman All Rights Reserved.