|

ペイント編 |

| ●さて、お約束のPEN S Blackの塗装の様子をご紹介します。けっこういい加減にやってます(^ε^;)。どうぞご覧ください。 ●なお分解や塗装などは僕の方法は我流なので真似をしないでください。真似をしてカメラが故障したり傷ついても一切責任は持てませんよ〜。真似をする人は自己責任で行ってくださいね。 |

|

●これがペイント直後の“ナンチャッテ”PEN S Black。けっこう綺麗に仕上がっているように見える。決して細かい点は気にしてはならない。 |

|

●では、ナンチャッテ塗装の工程を解説していこう。 ●まずテストも兼ねて底蓋から塗装してみることにした。グラフィックデザイン用の先が極細でフッ素加工しているピンセットを隙間に挿入して丁寧にグッタペルカ(胴革)を剥がす。これはまた塗装後同じように貼るのだ。だが古くなっているのでかなりもろい。実際に1カ所破れてしまった。 |

|

●三脚穴と底蓋ロックノブはなんとか外すことができた。だが、フィルム巻き戻しボタンが外せないので、これはそのままにした。底蓋を目の粗いサンドペーパーで磨いてメッキを剥がす。本来は底蓋と背面をばらさなければならないが、底蓋と背面がかしめて接合してありばらすと元通りに組み立てられないのでこのままだ。サンドペーパーがけで底の4つの足はやはりすり減ってしまうがこれにも目をつぶろう。 |

|

●セロテープとナイロン袋でマスクし、金属プライマーを吹いて乾いたら自動車補修用スプレーで塗装した。台はボール紙で作成し、それに裏からテープで底蓋を固定した。この台は簡単で廃材利用で作れるが、軽いためこけやすいのが難点。 |

|

●金属プライマーと自動車補修用の塗料は共にどこのDIYショップ(ホームセンター)で手に入る一般的なものである。 |

|

●待ち時間を利用してレンズのクリーニングを行う。埃が混入しているのと、黴かなにかの影響でレンズに曇りが若干あるのだ。それも表面ではなく、中の方にある。ということはレンズを分解しなければならない。 |

|

●ピントリングを取り除くとあとはレンズはヘリコイドをぐるぐる回してレンズをぬけばOK。 |

|

●レンズは全群がヘリコイドで繰り出すようになっているのですべて一塊りで取り出すことができる。 |

|

●前側はピンセットで、裏側はレンズに接触しなかったので、ステンレスの15センチ物差しで代用した。ピンセットはずれるとレンズやその他の部品に傷が入るので注意が必要だ。 |

|

●レンズのクリーニングには市販のクリーニング剤を使うが、オキシドールというのも、カメラのレストアをしている人の間ではよく使われているらしい。僕はオキシドールにした。綿棒は100円ショップで買った安物だ。 |

|

●中のレンズも2枚目までクリーニングしてなんとかましになった気がする。このぐらいでやめておこうっと。今、画像見て気付いたけどレンズの外周の部品に罫書きが1カ所ある。これってピント調整用の目印かな? |

|

●ピンセットなどでは頼りないので100円ショップで先細のペンチを購入。これを削ってもっと先細にしてカニ目レンチの代用品に改造した。これはカニ目ネジのサイズが多少変わっても使える反面、力が掛かるようなきついネジの場合は使いにくい。元々がペンチなので回転方向に対して構造的に弱いのだ。 |

|

●とりあえずトップカバーの塗装の準備だ。このカニ目ペンチ(笑)でフィルムカウンターのカニ目ネジを外す。 このネジは逆ネジなので、右回しで緩む。これは注意が必要だ。このネジを外さないとトップカバーは開かないのでこれがまず第一の難関だ。分解に関してはいつもお世話になっている[たかさきのカメラ道楽:素人寫眞機修理工房]の記事をプリントアウトして横に置きながら行った。感謝感謝。 |

|

●もう一つの難関はアクセサリーシューのカバーだ。左の画像はそのカバーをすでに取り外したもの。ここに薄い金属板(バネも兼ねている)のカバーが付いている。これを外すのは、先述のグラフィックデザイン用極細ピンセットを使用した。ここのネジを一つ外し、間違ってもアクセサリーシュー自体を外そうとドライバーかなにかでこじってはいけない。実はこのアクセサリーシューにトップカバーの裏側からファインダーブロックがネジ止めされているのだ。一度無理やりこじってネジをバカにした経験がある。それは部品取り用のジャンクだったからまだよかったが…。 |

|

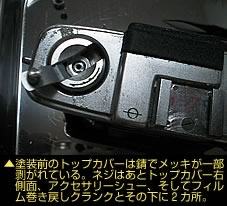

●ネジはあとフィルム巻き戻しクランク自体とその下に2本ある。これを外せば…、おっとこの画像右側のアイレット(ストラップ取り付け金具)の横のネジを忘れていた。これも外してやっとカバーが外れる。 |

|

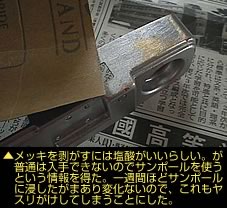

●実際にはここでトップカバーはファインダーブロックを外して、サンポールに1週間浸した。塩酸でメッキを剥がすらしいが、塩酸は普通には入手できない劇薬だ。その代用品として塩酸を含む洗剤のサンポールを使うのだ。だが1週間では完全にはメッキが剥がれなかった。でも薄くはなっているので、水洗いして乾燥させてから、一気にサンドペーパーでメッキを剥がしてしまうことにした。 |

|

●メッキが剥がれると下から真鍮の地金が出てくる。これが金色でかっこいいのだが、空気に触れるとその瞬間から酸化がはじまる。あまり見とれていないで、すぐに次の処理をしなければいけないのだ。 |

|

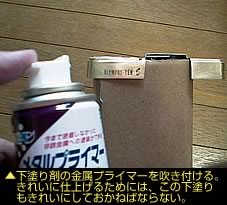

●金属プライマーを吹き付ける。これはなんとなくねばねばしたものだ。このねばねばが塗装と地金の間に入って塗装の持ちを良くしてくれるということらしい。 |

|

●自動車補修用のスプレーで塗装していく。吹き方によって表面の感じがかなり変わってくるので注意が必要。 また風なども要注意だ。ゴミや埃はもちろんのこと、下に敷いている新聞紙などがめくれ上がって、塗装面に触ったりまたこけたりする事故が起きる。 |

|

●むらなく綺麗に塗装するには、ベースの金属プライマーの吹き方も重要なポイントだ。僕のこの“ナンチャッテ”PEN S Blackはあまりにもナンチャッテでそのあたりの心遣いが足りないので、仕上がりにむらがある(笑)。でもまあ、一応は塗れたと。 |

|

●あとは刻印部分に白文字を入れないといけない。こういう場合素人はアクリル絵の具を使うのが良いらしい。それはアクリル絵の具は、乾くまで水に溶けるから、扱いやすいのだ。乾くと水もはじく。 しかしこれをどうやって刻印に埋め込むのか? わからなかったので、指ですり込んでみた。余分はティッシュで拭き取った。まあこれでなんとかなったのだ。 |

|

●あとはグッタペルカだ。これは両面テープで貼るといいという話もあるが、両面テープは経年変化で溶け出す場合もある。だから僕はゴム系のボンド(これを我が家では色と固まったときのカスの感じから“鼻くそボンド”と呼んでいる)を使用することにした。元々の接着剤もこれに似たようなもののようだ。 |

|

●さて、最後にレンズを組み込んだここで、ピントの調整が必要になる。

ピントグラスはMDのケースをカッターで適当な大きさに切ってこれをサンドペーパーでこすって磨りガラス状にして代用。 |

|

●とりあえず組み上げてこれで完成。実はこの後シャッターが粘り始めて分解清掃を行った。しばらくはこれで治っていたが、また再発。その後部品を破損してしまい、絶体絶命になった。それをOさんに部品を提供してもらいまた修理調整もしてもらって完璧な姿で甦ったのだ。 たかさきさんやOさんがいなければこの黒ペンは使えるようにはならなかっただろう。ほんとうに感謝である。 最近は一番出動回数が多いのがこの“ナンチャッテ”PEN S Blackである。 |

|

■文・写真:うずらまん/July.2002/May.2004(加筆・修正) |

|

Produced by UZURAman

(p)&(c)1999-2006 UZURAman All Rights Reserved.